股関節は、大腿骨の丸い骨頭(ボール)と骨盤の臼蓋(受け皿)が組み合わさる球関節として知られています。この骨頭は「大腿骨頭」と呼ばれ、臼蓋は「寛骨臼」として知られています。関節の動きをスムーズにするため、両者の表面は軟骨で覆われており、この関節軟骨は衝撃を吸収し、体重がかかった時のクッションとしての役目を果たしています。また、股関節は関節包という袋に包まれ、関節液という液体が潤滑油として関節の動きを滑らかにしています。

軟骨は、年齢の増加とともにすり減ることがあり、すり減った軟骨の下で骨同士が直接摩擦し合うことにより股関節の痛みが発生し、最終的には変形性股関節症のような疾患を引き起こすことがあります。この状態は、関節を動かしたり体重がかかるたびに悪化し、痛みや変形が進むことがあります。股関節の痛みを引き起こす要因としては、炎症、腫瘍、外傷などがあり、変形性股関節症、関節リウマチ、骨頭壊死といった疾患が激しい痛みを伴うことで知られています。

股関節の痛み

股関節の痛み(股関節痛)を引き起こす代表的な病気を解説します。

変形性股関節症 osteoarthritis of the hip

変形性股関節症は、関節の軟骨が摩り減ることで起こる病気であり、人工股関節手術を必要とする患者さんの多くがこの状態にあります。特に、臼蓋形成不全や先天性股関節脱臼のある人は、中年期以降に痛みが出現しやすく、場合によっては50歳前後で軟骨が完全に摩り切れて手術が必要な状態に至ります。初期段階では、薬物療法や運動療法などの保存療法で症状の管理が可能ですが、日常生活に支障をきたすほど痛みが強くなった場合は、手術が選択されることがあります。軟骨の摩耗が比較的少なければ、自身の骨を利用した骨切り手術で痛みを軽減できる可能性がありますが、末期には痛みと固定化が進み、人工股関節手術が良い適応となります。

日本では、高齢化が進むにつれて股関節の痛みを訴える人が増えており、変形性股関節症の大半は臼蓋形成不全などの先天性の骨盤形態異常に起因しています。このため、手術治療が多くの患者さんにとって適した選択となります。人工股関節全置換術(THA)は、痛みを解消し関節の機能を回復させる一般的な手術方法です。変形性股関節症に伴う痛みは股関節だけでなく、膝や腰にも放散することがあり、そのために腰痛や膝関節症と間違えられがちです。あぐらをかく際の痛みは、股関節の問題を示唆する可能性があり、専門医の診察が推奨されます。

特発性大腿骨頭壊死症 Idiopathic OsteoNecrosis(ION)

大腿骨頭壊死は、大腿骨頭の一部分の血流が低下し、その結果骨組織が壊死してしまうという病態です。骨壊死が生じただけでは痛みは伴わず、痛みが発生するのは、壊死した骨部分が潰れ始めたときです。原因は完全には明らかでないものの、アルコールの常用やステロイド薬の大量投与などが関連していることが多く見られますが、原因不明のケースもあります。

治療の際には、壊死の進行度や患者の年齢、症状の重さによって治療法が異なります。初期の段階や若年者で、圧潰の進行が予想される場合は、自分の関節を残す骨切り術が選択されることが多いです。しかし、壊死範囲が大きい場合や骨頭圧潰が進んでいる、または高齢者では、人工股関節置換術(THA)などが必要になることがあります。

大腿骨頭軟骨下脆弱性骨 Subchondral Insufficiency Fracture(SIF)

大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折は、原因が完全に解明されていないものの、骨脆弱性により大腿骨頭の軟骨直下で発生すると言われている骨折です。また、腰が曲がってくる事による股関節の変化による発症の可能性も指摘されています。

この疾患は、特に骨粗鬆症を持つ高齢女性に多く見られます。

通常、歩行困難なほどの強い股関節痛を訴えることが一般的です。股関節をひねる動作や、重いものを持ちながら歩くなどの行動が発症につながることがありますが、明確な誘因が特定されていないケースもあります。

発症直後は股関節の痛みが主な症状で、レントゲンでは異常が見られないことが多いためMRI検査が必要になることが多いです。

骨折部位が小さい場合は、手術をせずに改善することもありますが、骨頭の急速な圧潰が進行し、短期間で大腿骨頭や骨盤が破壊されていくこともあります。その場合は人工股関節置換術(THA)が必要となります。

このような骨折は急を要するため、股関節痛を感じたら早めに医療機関を受診し、専門的な診断と適切な治療を受けることが大切です。

手術治療

全人工股関節置換術 Total Hip Arthroplasty(THA)

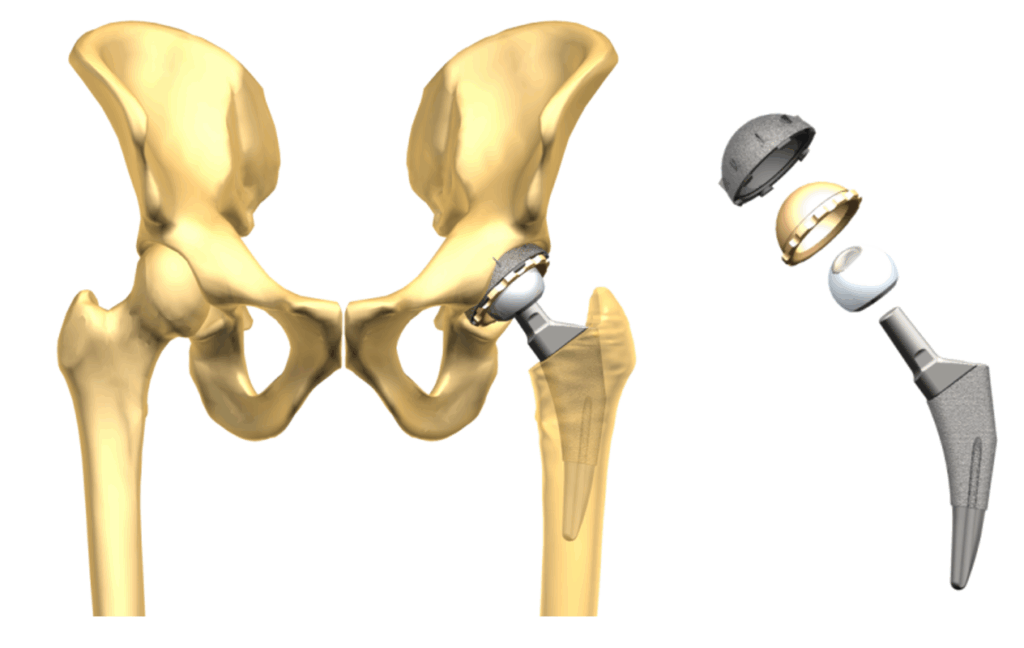

全人工股関節置換術(THA)は、痛んだ股関節を人工のものに取り替える手術であり、多くの患者さんにとって痛みを和らげ、関節の動きをスムースにし、歩行姿勢を改善する有効な治療法です。この手術は主に50代以降の患者に対して行われますが、30代や40代の患者にとっても、他に有効な手段がない場合は選択肢となり得ます。人工股関節の寿命は一般的に10年から20年と言われており、再置換が必要になる可能性がありますが、手術は年齢上限を設けず、当センターの執刀経験では90歳を越える患者様に対しても手術を行い問題なく自宅退院されております。

手術に使われる材料にはチタン合金、セラミック、超高分子ポリエチレンなどがあり、セメントの使用による固定とセメント不使用の固定方法がありますが、当院ではセメントを使わない固定法を原則としています。手術後の合併症は極めて稀であり、長期間にわたって安定した成果を提供します。

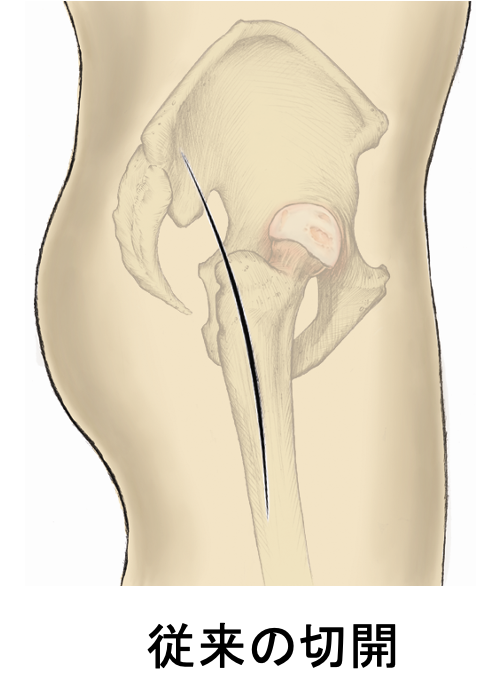

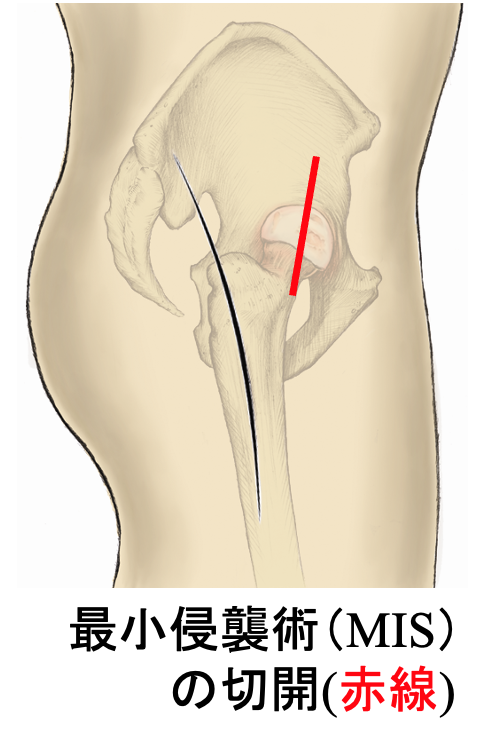

当センターでは、最小侵襲手術を原則とし、前方アプローチに分類されるALSアプローチ(Antero-Lateral Supine approach)という手術方法を用いています。皮膚を切る大きさは図のように小さく、8cm程度で手術が可能なことが殆どです。従来の方法では筋肉を切離しておりましたが、このALSアプローチでは筋腱を温存できます。これにより、手術直後から動作制限を設けずに、しゃがみ込みや正座が可能となります。現在でも従来の手術法で、脱臼予防のためにしゃがみ込みや和式トイレの禁止などが指導されている事がありますが、当センターでは術後一切の制限を設けておりません。75歳以下であれば両側同時手術も可能です。この方針で当センターでTHAを受けた方で、脱臼は発生していません。(2025年8月時点で術後骨折や感染も発生していません。)

また、手術の計画段階では、3D技術を用いることで、患者様各々の骨格に合わせることができます。これにより、患者様の体に最適合する人工関節を使用するとともに、安全で正確な手術を実現し、自然な動きと機能の回復を目指しています。

最小侵襲手術

ALSアプローチ

人工関節

その後について

近年の技術革新と手術技術の向上により、手術後20年が経過しても90%以上の人工関節が正常に機能していることが報告されています。

しかし、残念ながら、一部の患者様では再手術が必要になる場合があります。原因としては、骨と結合していた人工関節が時間の経過とともに緩むことや感染などの合併症が挙げられます。そのため、人工関節手術を受けた患者様には、術後も定期的に、少なくとも年に一度は医療機関を訪れ、レントゲン撮影による評価を受けることを推奨しています。

人工関節手術は大変有効な治療ですが、深部感染や緩み、骨折、脱臼、神経麻痺などの合併症が起こり得るため、術後のフォローアップはとても重要です。

2025年8月現在、当センターで人工関節手術を受けられた患者様において、これらの重大な合併症を経験された方はおられません。どうぞ安心してご相談ください。

以前に人工関節手術を受けたにも関わらず、定期的なレントゲン撮影をしていない方は、手術を受けた医療施設や医師に相談することをお勧めします。

手術を受けた医療機関が遠方で受診が困難な場合は、当センターでの外来受診も歓迎いたします。

当センターには福知山市を拠点に、北近畿エリア(綾部市・京丹後市・宮津市・与謝野町・舞鶴市・豊岡市・養父市・朝来市・丹波市)からも股関節の相談でのご来院をいただいています。